Forschungsvereinigungen müssen für die Antragstellung im Rahmen der IGF autorisiert sein. Noch nicht autorisierte Forschungsvereinigungen können einen Antrag auf Autorisierung im Förderprogramm Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) stellen, wenn die Kriterien gemäß der Anlage Förderrichtline erfüllt sind.

Die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) ist ein europaweit einzigartiges, themenoffenes und vorwettbewerbliches Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einen einfachen Zugang zu praxisorientierter Forschung ermöglicht.

Eine Kurzdarstellung veranschaulicht den Prozess von der Idee bis zur Veröffentlichung des Forschungsergebnisses.

Hier finden Sie eine Übersicht aller IGF-Forschungsvereinigungen.

IGF bewegt: Erhalten Sie in Bild und Ton Einblicke in die IGF.

Mit den Mitteln der IGF werden im transnationalen Netzwerk CORNET auch Projekte gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern durchgeführt ...

Im Rahmen des IGF-Kongresses wurde das IGF-Projekt des Jahres 2025 gewählt. Unter 23 Einreichungen hat der Wissenschaftliche Rat der IGF drei Finalisten nominiert. Das Gewinner-Team wurde durch das Publikum gewählt.

Ein kleiner Ausschnitt der bisher rund 12000 geförderten Projekte bietet einen Einblick in die Vielfalt der Forschungsthemen.

Die Projektdatenbank der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) umfasst rund 12000 abgeschlossene und laufende IGF-Vorhaben seit dem Jahr 1995 und wird regelmäßig aktualisiert.

Hier finden Sie Veranstaltungen mit Bezug zu IGF-Forschungsvorhaben.

Hintergrund des Projekts

Im IGF-CORNET Projekt microplastic@food arbeiteten Forscher und Industriepartner aus Deutschland und Österreich zusammen, um valide, zerstörungsfreie Methoden zum Nachweis von Mikroplastik in strukturell einfachen Lebensmitteln zu entwickeln. Dazu gehören Getränke, lösliche Lebensmittel und Lebensmitteloberflächen. Übergeordnetes Ziel war es, die Verunreinigung durch Mikroplastik entlang der Produktionsprozesse von Lebensmitteln nachzuweisen und praktische Präventivmaßnahmen abzuleiten, die im industriellen Alltag umgesetzt werden können.

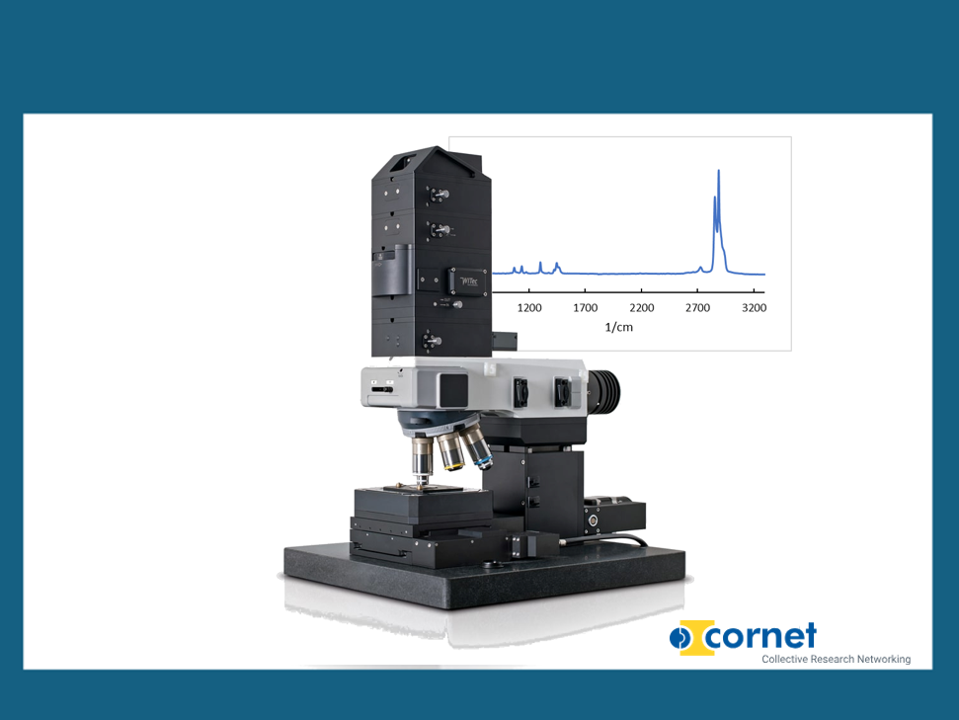

alpha300Raman-Mikroskop (© Oxford Instruments)

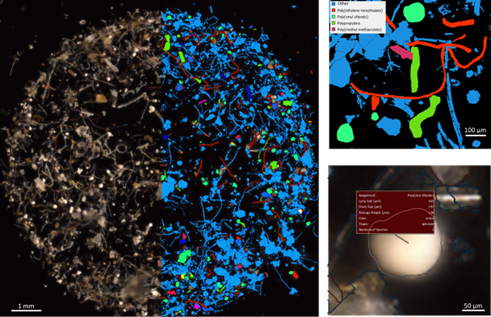

Silizium-Filter mit Mikroplastikpartikeln, © Dieter Fischer, IPF Dresden

Die Herausforderung

Die Verunreinigung von Lebensmitteln mit Mikroplastik ist ein wachsendes Problem - sowohl aus Sicht der öffentlichen Gesundheit als auch mit Blick auf das Vertrauen der Verbraucher. Dennoch fehlte es der Lebensmittelindustrie lange Zeit an standardisierten und zuverlässigen Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung von Mikroplastik. Bis vor kurzem gab es keine allgemein anerkannten Probenahme- und Arbeitsanweisungsprotokolle. Zudem war nur sehr wenig darüber bekannt, ob und wie Mikroplastik während der Produktion in Lebensmittel gelangt. Dies stellte nicht nur ein Risiko für Verbraucher dar, sondern auch ein Problem für Unternehmen, die versuchten, gesetzliche Vorschriften einzuhalten und Imageschäden durch MP in ihren Produkten zu vermeiden.

Die Lösung

Um diese Probleme zu lösen, umfasste das Projekt folgende Maßnahmen:

- Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für die kontaminationsfreie Probenahme und Probenvorbereitung

- Spektroskopische Referenzdatenbanken, die auf realen Verpackungsmaterialien und synthetischen Referenzpartikeln basieren

- Strategien zur Einhaltung von ISO-Normen und zur Vorbereitung auf künftige regulatorische Entwicklungen

Innovative Methoden und Technologien

Die Materialanalyse wurde mit fortgeschrittenen FTIR- und Raman-Mikrospektroskopietechniken durchgeführt. Um die daraus resultierenden komplexen und großen Datensätze zu bewältigen, entwickelte das Projektteam automatisierte Algorithmen für maschinelles Lernen. Dies machte es möglich, die Auswertung der Probenspektren erheblich zu beschleunigen. Die bestehende GEPARD-Mess- und Auswerte-Software wurde ebenfalls erweitert, um die Auswertung von Raman-Daten zu verbessern, was zu einem leistungsstarken Werkzeug für die effiziente Erkennung und Quantifizierung von Mikroplastik führte.

Fallstudien aus der Industriepraxis

In Zusammenarbeit mit über 50 Unternehmen und Verbänden wurden insgesamt vier Fallstudien durchgeführt. Diese umfassten:- Abfüll- und Verpackungsprozesse- Mineralwasser, Bier und klare Säfte- Lebensmitteloberflächen von Tofu- lösliche Lebensmittel wie Salz und Zucker.

Mehr als 60 Lebensmittelprobenpakete wurden im gesamten Partnernetzwerk analysiert. Die Daten wurden in individuellen Feedback-Sitzungen mit jedem Unternehmen einzeln analysiert und diskutiert. So konnten die Teilnehmer Einblicke in ihre spezifischen Kontaminationswege gewinnen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.

Zentrale Ergebnisse und Innovationen

Eines der herausragenden Erfolge des Projekts war die Entwicklung einer neuen Methode, die die Vergleichbarkeit von Resultaten zwischen verschiedenen Laboren ermöglicht. Durch die Verwendung definierter immobilisierter Partikel auf Filtern reduzierte die Methode die Standardabweichung der Ergebnisse von 40 % bei bisherigen Methoden auf nur noch 6 %. Dies gewährleistet ein wesentlich höheres Maß an Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit von analytischen Ergebnissen zwischen verschiedenen Laboren. Die Erkenntnisse aus allen Fallstudien wurden in einem "Katalog von Maßnahmen zur Reduzierung von Mikroplastik in Lebensmitteln" zusammengefasst, der nun in der gesamten Lebensmittel- und Verpackungsindustrie verwendet werden kann. Dieser Leitfaden bietet klare, umsetzbare Schritte für Unternehmen, die ihre Produktsicherheit und Produktionshygiene hinsichtlich des Mikroplastik-Eintrages verbessern wollen.

Vorteile für KMU und Industrie

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können von den Ergebnissen des Projekts profitieren:

zuverlässige Daten über MP-Kontaminationen in ihren eigenen Produkten

- Verständnis der Kontaminationsquellen innerhalb ihrer Produktionskette

- praktische Anleitungen zur Reduzierung oder Eliminierung der MP-Belastung

- bessere Kompetenz, um auf externe Fragen von Medien, Aufsichtsbehörden oder Verbrauchern angemessen reagieren zu können

Internationale Zusammenarbeit

Neben drei Forschungseinrichtungen und zwei Verbänden waren über 50 Unternehmen und Verbände aus Deutschland und Österreich in das Projekt eingebunden. Der Erfolg des Projekts unterstreicht auch den Wert der internationalen Zusammenarbeit. Die reibungslose Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren dient als Modell für zukünftige CORNET-Projekte.

Langfristige Auswirkungen und Ausblick

Die Ergebnisse von microplastic@food werden bereits in der Praxis angewandt. Der "Maßnahmenkatalog" wird in der Industrie aktiv genutzt. Zudem sind die Ergebnisse in Diskussionen mit Normungsgremien wie Austrian Standards International (ASI) und der Internationalen Organisation für Normung (ISO) eingeflossen.

Zukunftsperspektiven und laufende Forschung

Aufbauend auf dem Erfolg von microplastic@food wurde ein CORNET-Nachfolgeprojekt - MICROPLEXFOOD – 2024 gestartet. Diese neue Initiative wird die Methoden auf komplexere Lebensmittelmatrizen ausweiten und den Automatisierungsgrad der Mikroplastikanalyse weiter erhöhen.

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert (Förderkennzeichen 01IF00373C).